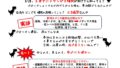

5月2日に寝屋川市長に対して、「万博中止の上申」「万博気運醸成キャンペーンに協力するな」という内容の要請書を提出しました。

同日、寝屋川市教育委員会に「万博に子どもを引率する学校行事を企画しない」、「学校行事は学校の裁量で決める」ことを要請しました。

5月27日に、その「回答」が届きました。(以下、下線付きが回答および本人の発信)

市長「回答」は、『今後も動向を注視してまいります』。

市教育長「回答」は、『各学校から会場までの交通手段をはじめ、会場内の安全かつ円滑な滞在・活動・移動など、子どもたちの安全・安心を第一とし、慎重に進めてまいります。』でした。

5月28日に、市長が以下の通り、Xで発信しています。

・ご質問をいただいているので私の考えをお伝えしておきます。大阪・関西万博の子どもたちへの2回目の招待について、大阪府下の市町村でも対応が分かれていますね…2回目を行くのか行かないのか さて、寝屋川市はどうするのか 私の考えですが、まず 大阪府が招待する1回目は子どもたちの見聞を広める良い機会なので学校行事として参加させたいと思います。※すでに寝屋川市内の小学校23枚、中学校12枚はすべて「参加」で回答しています。その上で、 各自治体が費用を負担することになる“2回目”については、“第三の道”を選びたいと考えています。たとえば、市が対象の子どもたちに2回目分にかかるはずだった予算を現金として支給し、“子どもたちの判断”に委ねるのはどうでしょうか →2回目行きたい人は行き、学校で決められたコースではなく“自由”に好きな場所をみて回る。また万博とは別の場所に行きたい人、別の体験をしたい人はそれぞれが“自由”に考えてこれをその足しにする。保護者の負担などさまざまな課題はありますが、何より子どもたちの“自由”を尊重することが重要かも知れませんね と、考えるきょうこのごろです

要するに、市長としては、1回目は府の指示通り、市内全小中学校の生徒を連れていく、2回目は、“寝屋川市独自事業”として、市の予算から万博入場チケット代金(12~17歳3,000円・4才~11歳1,200円)を各子どもに支給し、子どもたちの判断に委ねる、としています。これを市長は「第三の道」と称しているわけです。交通費の問題、安全性の問題や、交通手段の確保その他の諸問題については、市教育長「回答」にある「慎重に進める」というだけで、具体性が全くありません。これでは全く話になりません。すべての小中学校が、大阪府アンケートに「参加」で回答しているそうですが、本当に各学校内で議論して決めたのでしょうか?疑問点は次々に湧いてきます。

2回目の万博参加企画(万博開催記念 子ども体験促進事業)を担当する寝屋川市経営企画3課の資料によれば、「大阪府負担の1回目の実施についても様々な論議が起きているところですが、2回目の招待事業については、大阪府から各自治体での実施が推奨されています。」とあります。様々な議論をどう見ているのか、まるで他人ごとのような書き方です。

※要請書と回答書は本サイト「立ち止まろう!万博子ども招待」最下段の見出し「府下住民・団体から自治体への要請」に掲載しています。