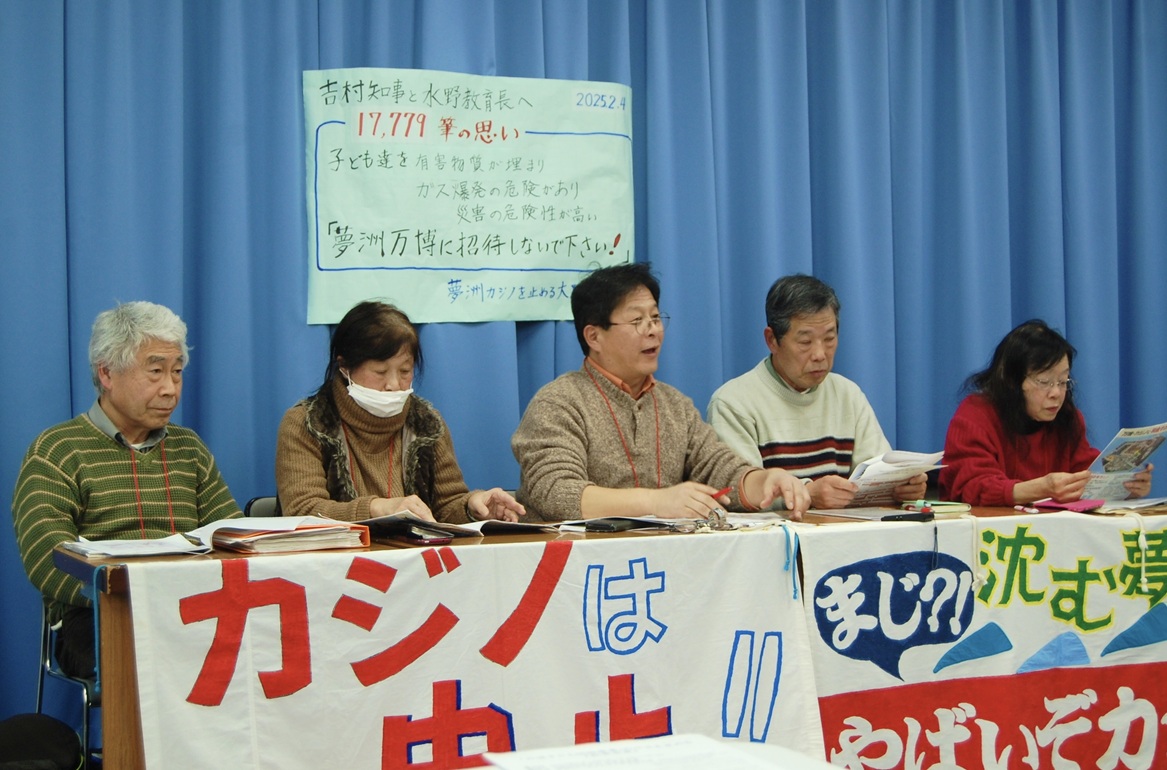

2月12日 15時~16時30分 / 大阪府庁内記者会見室

2月4日の署名提出を踏まえ大阪府庁舎で「記者会見」を行いました。府庁内の立ち入り人数に制限があり、山川事務局長を含む5名が会見に臨みました。

◆報道参加者…朝日新聞、産経新聞、共同通信、MBS(?)、週刊MDS。

※朝日新聞がwebで記事として発信 https://www.asahi.com/articles/AST2D35VZT2DOXIE01HM.html

<資料> 2/12に学校に送付した情報・豊中市への請願書など10~12頁の資料提示。

➊1時間を予定していましたが、質問と返答で約90分と長い記者会見となりました。参加した報道関係社数は多いとは言えませんが、署名提出時には全く取材参加がなかったので少し前進。記者から何度も質問が繰り返されました。

➋ 記者会見失跡メンバーから各5分の訴え(25分予定でしたが35分ほど)。

・万博子ども招待事業中止の署名17779筆の提出報告

・大阪府の態度(事故発生時の責任回避、不参加校情報を非公開)

・夢洲の危険性(埋立地・管理処分地・有毒可燃性ガス発生の詳細・汚染土・南海トラフ地震・避難・万博遠足下見不可など)

・遠足見送り、不参加が増加しているのに夢洲の危険性・正しい情報を提供しない万博協会・大阪府教委

・不参加校へのチケット配布事務押し付けや、各自治体補助金予算化における教育・税の公平原則逸脱

・子ども招待事業の責任所在についての法的根拠や問題点(下段のIさんの発言を参照してください)

・吹田市の不参加決定の経緯・理由についての詳細(市教委による懸念事項40項目の質問とまったく不十分な回答)

・教職員や保護者の考え

・メディアへの報道要求など

➌記者からは、危険とは具体的にどのような事態を想定しているのか、不参加表明が増える中で保護者は何を言っているのか、熱中症や交通問題についてなどの質問がありました。

こちらから万博協会の安全対策・避難計画の不備や安全対策についての認識の弱さを前提としたうえで、ガス爆発事故、高濃度有毒ガス発生災害、地震災害、交通手段などの問題点を伝え、署名提出時に併せて提出した保護者からの手紙を読み伝えなどしました。

◆終了後、朝日新聞、共同通信社の記者と、今後も情報交換などしていくことを話しました。

旺盛な取材や記事にされる機会は少ないですが、引き続き運動を強めていきましょう。出席した吹田市の籠谷さんの「子どもは数ではない」との言葉が強く印象に残りました。

<参加メンバーからの報告> レポートをいただいた方から順次、掲載します。

◆Kさん・・・・吹田市をはじめ「万博遠足見送り」の学校が増えている中でも、万博協会、大阪府教委は夢洲万博の危険性について正しい情報を提供しない。子ども達の命と健康を守るために学校行事として相応しくない問題点を改めてメディアでも報道を、という趣旨の会見内容でした。私からは吹田市の決定の経緯とその理由について話しました。市教委は「府教育庁に学校単位で参加する上での懸念事項40項目を質問したが、25項目の回答のうち配慮が認められたのは2項目のみであった」ことを踏まえ「見合わせることが妥当と判断した」。

結果として子どもや保護者間、学校間の対立や分断を防ぎ、教職員の負担も軽減されることは喜ばしいが、夢洲会場の危険性をもっとメディアでも報道してほしいと私は訴えました。

子どもは「数」ではない。一人一人が「かけがえのない命」を持つ存在であり、様々な個性、ハンディ、「問題」を持ちそれぞれに配慮が欠かせないのは教職員として当たり前のことです。子どもの教育、健康、安全に責任を持つべき府教委にその視点があるのか。あるならその責務を果たしてほしいと記者の方にも強調しました。

◆Iさん・・・・子ども招待事業の責任所在についての法的根拠や問題点

1.「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第21条で「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理しおよび執行する」と規定され、その第9号で「校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童および幼児の保健、安全、厚生および福利に関すること」と記されています。従って想定するのも憚られることですが、子ども招待事業で万一事故が発生した場合、大阪府教育委員会は子ども招待事業を「教育活動の一環」と位置付けていますので、その責任が問われることになります。

2.次に現場の校長、先生方の法的責任について述べます(参考:「学校安全(学校事故)と法的責任」岡山大学法務研究科 南川和宣氏)。

① まず学外での事故についても、学校教育活動と密接に関わるもの(万博への子ども招待事業は「学校教育活動」と規定されていますのでこれに該当します)は、学校事故の枠組みで論じられます。

② 学校事故については、民事法から民事責任、刑事法からは刑事責任、行政法から行政責任が発生します。

民事責任については、私立学校の場合は「使用者責任」「債務不履行」、国公立学校の場合は、国家賠償法1条、2条に基づいて責任が問われます。

刑事責任については、刑法211条(業務上過失致死傷等)、刑法209条1項(過失傷害)等に問われます。

行政責任については、公務員法上の懲戒罰が課せられます。

これらの法的責任は、現場の校長、教員等に対して追及されますが、先述のように教育委員会は校長、教職員、児童生徒の安全を管理し、執行すると規定されていますので、最終的責任は教育委員会にあるということになります。

刑事責任のうち「業務上過失致死傷罪」については、2017年栃木県那須町で発生した県高校体育連盟主催の登山講習会に参加した高校生7人と教諭1人が死亡した雪崩事故で業務上過失致傷罪が適用され、当時の講師役の教諭ら3人に対し実刑判決が言い渡された事例があります。

裁判所はどのような場合に「過失あり」と判断するのでしょうか?その基準として

ア. 予見可能性:損害発生について予見可能なものであるか?

イ. 結果回避可能性:損害発生について回避可能なものであるか?

の2つがあります。万博子ども招待事業でも万一の事故については、予見可能であり、結果回避も可能であることを踏まえ、大阪府教育員会における熟慮・検討を要請します。